2018年08月03日

今回は日清食品「日清カレーメシ」「カップヌードル ぶっこみ飯」の解説編です。

C2C時代のブランディングデザインは、人とブランドの間に結ばれる、終わりのない絆(きずな)づくりであることは、連載の第3回でも説明しました。終わることのない絆づくりを目指し、ブランディングデザインは顧客の唯一無二の物語をつくることがゴールです。

前回のインタビュー編では、日清食品の「日清カレーメシ」「カップヌードル ぶっこみ飯」について、ブランドマネジャーの金子大介氏に取材し、C2C時代をにらんだターゲットとつながり続ける方法論についてお聞きしました。そこには、日清食品のブランドマネジメントにおける絆づくりのためのポイントが3つありました。

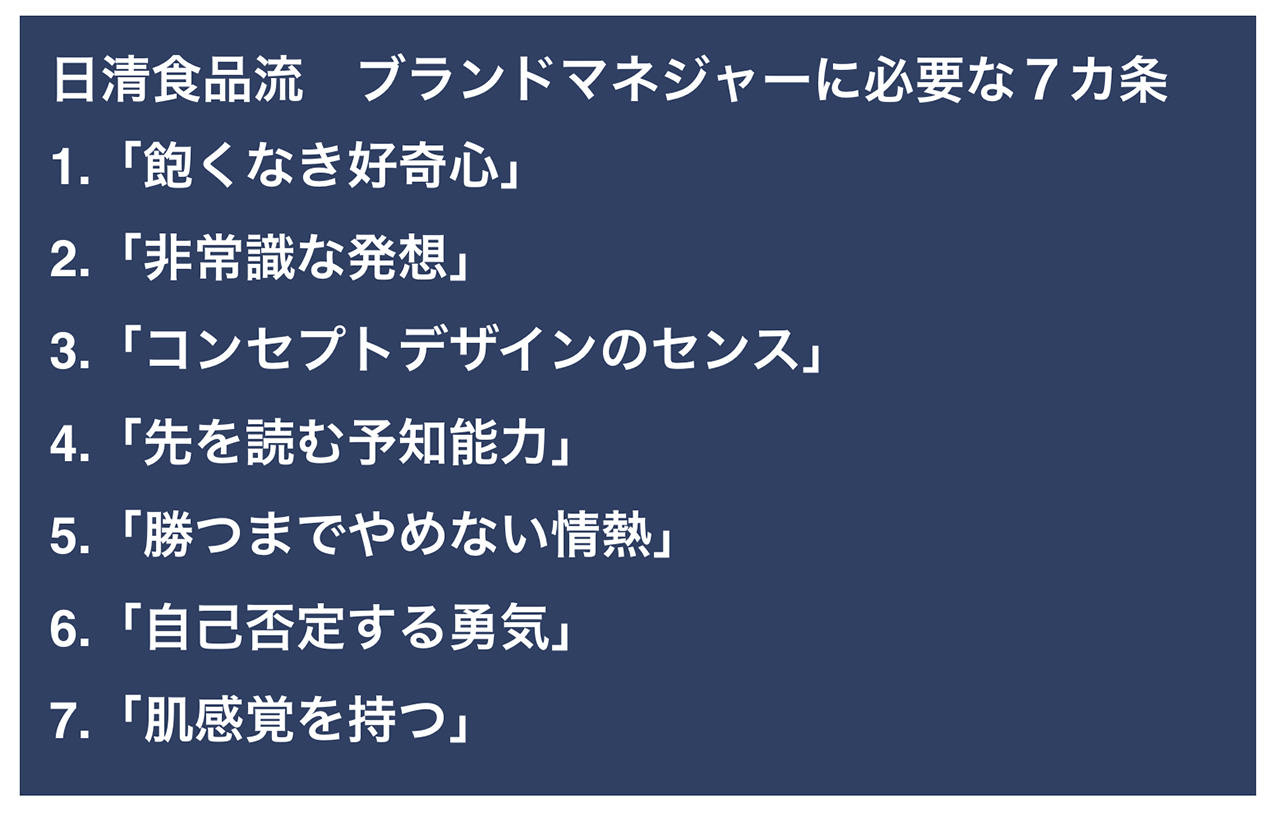

日清食品の安藤宏基CEOが提唱するブランドマネジャーに必要な7つのセンス

まず1つ目のポイントは、日清食品の安藤宏基CEOが提唱するブランドマネジャーに必要な7カ条の存在です。具体的には「飽くなき好奇心」「非常識な発想」「コンセプトデザインのセンス」「先を読む予知能力」「勝つまでやめない情熱」「自己否定する勇気」「肌感覚を持つ」になります。ブランドマネジャーに必要とされる7カ条が企業に存在していることはとてもユニークです。中でも金子氏は「非常識な発想」と「肌感覚を持つ」を大切にしていました。

日清食品の歴史を振り返ると、その時代の「非常識な発想」によって数々の製品が誕生してきたとも言えます。例えば、戦後に闇市でラーメンを食べるために屋台に並んでいる人を見てチキンラーメンという商品を思いついたほか、アメリカ人バイヤーが商談時に麺を割ってマグカップに入れながらフォークで食べたことからヒントを得てカップヌードルが誕生したように、常に新しいアイデアを発想してきた日清食品。独自の起業家精神が“非常識”“肌感覚”という合言葉によって脈々と受け継がれているのです。

安藤CEOの著書「勝つまでやめない! 勝利の方程式」の中でも書かれているように、「実際は矛盾だらけ。マーケティングコンセプトを4次元モデルにデザインする場合には、1人の頭脳の中でこのくらいのフレキシビリティーが存在していてもいい」「マーケティングは生き物であり、迷いと決断の繰り返し。いい加減に見えるようでも、一本芯の通った柔軟性を持つことが大切」とあります。これらの言葉からもまさしく「飽くなき好奇心」が精神性の根底に流れているからこそ、“一本芯の通った柔軟性”がきちんと成立すると言えます。ターゲットを的確に捉え、ヒットを生み出す原動力は、この“好奇心”による深さと広さが存在しているからかもしれません。

2つ目のポイントは、コンセプトの探求とその先で拡散される文脈の構築です。金子氏のインタビューからも、どうしたらターゲットに“刺さる”文脈になるのかを常に逆算しながら、コンセプトを構築している姿勢を感じました。例えば、どういう言葉だと若者に受け入れてもらえて、どのように仕掛けたらさらに面白がって情報を拡散してくれるのかを、緻密に考えることを重視しています。

「カップヌードル ぶっこみ飯」は、「罪深き、うまさ。」がコンセプトです。そもそもこのコンセプトの発端は、ラーメンスープの中にご飯を入れるか入れないか論争から生まれたものでした。ネット上でご飯を入れた方が良いという意見や、ご飯とラーメンは別々に食べた方が良いという論争が繰り広げられていました。しかし、その論争の背景には、炭水化物と炭水化物を組み合わせた背徳感が、何とも言えない“おいしさ”を助長していることが金子氏の作るコンセプトの核へとつながります。“行儀が悪いのだけれども、どうしようもなくおいしい”という文脈です。この本質的な顧客の欲求によって、「罪深き、うまさ。」へとたどりついたわけです。

「カップヌードル ぶっこみ飯」は、2017年3月に発売。コンセプトである「罪深き、うまさ。」について、パッケージでもその意味を説明している

さらに驚くべき点は、このように丹念にコンセプトが練られたにもかかわらず、各ブランド価値の定義を行うためのフォーマットが同社には存在していないことです。通常、欧米企業などでは横断的な組織でブランドマネジメントを円滑に行うために、ブランド価値を定義したコンセプトシートが存在することがあります。日清食品が価値定義をフォーマット化しない理由は明確でした。それは、ブランドマネジャーは、今やっていることの次を考えることが重要であると考えているからです。定義化した時点で、顧客の欲求はすでに移り変わっているかもしれないのです。

3つ目のポイントは、思考のブラックボックスを、完全にオープンにしていることです。従来のブランディングデザインは、デザイン活動が伴うほど、思考のブラックボックスが発生します。アイデアのプロセスが分からないまま、視覚的な要素(狭義のデザイン)によって、一部の人にしか共有できない内容で進行してしまうことがあります。ここに思考のブラックボックスである“センスのわな”が存在します。日清食品は、まさしくその“センスのわな”を完全にオープンにし、全員で共有化しその相乗効果によって、ヒットを生み出し、企業風土そのものも変化させようと努力しています。

実際、金子氏は多い時で週1回、直接、安藤CEOと1対1でディスカッションするといいます。ブランドマネジャーは、コンセプトを完成させるための、思考のブラックボックスを完全に公開することが求められます。例えば、コミュニケーション企画のためのミーティングでは、トップはもちろん、宣伝部やマーケティング部など、横断的に部署が参加します。企画意図や理由、決定プロセスの一部始終がオープンにされるのです。マーケティング戦略はもちろん、クリエイティビティが伴うブランディングデザインにまで、決して不透明な要素を残さないという強い意思が感じられます。

このようにブランドマネジャーが中心となり、コンセプトを軸にターゲットに刺さる文脈を狙って、社会のデザインから広義のデザイン、狭義のデザインまでの全てを共有していると言えます。そのコンセプトの文脈が、どのようにC2Cによって拡散されるのかを予測しながら、数多くのタッチポイントをブランディングデザインしているのです。“センスのわな”をブラックボックス化させないことで、オープンなプロセスを目の当たりにした社員たちは、自らのセンスを磨いたり、肌感覚を研ぎ澄ましたりできるのです。

安藤CEOが言う「マーケティングはサイエンスではなくアート」からは、マーケティングは肌感覚であり、習うよりも慣れろという考え方が徹底された仕組みであることがよく分かります。顧客に与えられた情報を自分ごと化し、さらに顧客によって拡散する文脈が作られるのがC2C時代と言えるでしょう。C2C時代のブランディングデザインによってヒットを生み出し続けるためには、単なる手法論ではく「飽くなき好奇心」を持って、自らの「肌感覚を持つ」姿勢が問われています。“一本芯の通った柔軟性”があれば、C2C時代に対応できる「非常識な発想」が生まれるのです。

(日経クロストレンド2018年6月18日掲載の内容を転載しています。)