2020年02月01日

バニスター代表の細谷正人が新たな視点でブランディングデザインに斬り込み、先進企業に取材する連載「C2C時代のブランディングデザイン」。番外編として連載に大幅に加筆して発刊した書籍『ブランドストーリーは原風景からつくる』の内容を一部抜粋して紹介する。番外編2回目の今回は、なぜ日本企業は世界で戦えるブランドマネジメントができないのかを考察した。

書籍『ブランドストーリーは原風景からつくる』

本書を手に取っていただいた皆さまの中には、ブランドマネジメントやそのデザイン、新規事業開発などさまざまな業務を行う方もいらっしゃるだろう。近々で言えば課題が複雑化し、デジタル化も急激に進み、一体何から手を付けてどのような手順で解決していけばいいのか、日々の業務の中で戸惑うことが増えているのではないだろうか。

ブランド戦略で言えば、組織編成や人材育成、ブランド理念、ブランド戦略の構築プロセス、その施策となる製品開発やデザインの決め方、デジタルだけでなくリアルチャネル戦略にも関連するUX(ユーザーエクスペリエンス)、CX(カスタマーエクスペリエンス)という視点での新しい生活者との接点のつくり方など、やるべきことは多岐にわたり、頭を抱えている方も少なくないと思う。

私が日本企業だけでなく、グローバル企業におけるブランド戦略の進め方やブランド体制、ブランド管理の手法など幅広くその事例に携わってきた視点で言えば、日本の企業組織は過去の成功体験による方法論者の考えがいまだに強く、それが足かせになっている。それらが根強い企業文化として定着し、その結果ブランドに対する意識が暗黙知化されてしまっている。

つまり、“のれんを守る”という意味合いが、世界で戦えるブランマネジメントのガラパゴス化を生んでしまっているのかもしれない。老舗ブランドに必要なことは伝統と革新と言われているが、一般的には“伝統”が勝ることのほうが多いのが現状だ。なぜ、企業ではブランドの“革新”ができないのか、そのブランドの“暗黙知”が存在する理由は2つある。

1つ目は、技術力や営業力だけで事業拡大が可能な経済状況であったため、高度経済成長や、バブル時代など勢いで成長することができた経験がいまだ残像となり、ブランド戦略は営業力強化のツールであるという“暗黙知”がまだ残っていること。

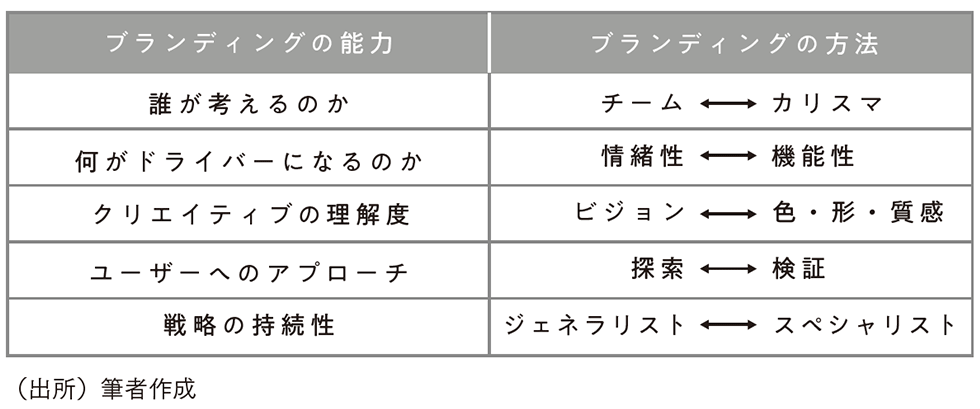

2つ目は、日本では同族企業で創業者がブランドを育成する役割を果たすケースも多く、ブランドを育成する専門的な能力を有する人材が育つ環境をつくりにくかったこと。チームによるブランドマネジメントではなく、カリスマの能力であることによる属人化した“暗黙知”が存在しているからだ。

過去の成功体験やカリスマによるブランドマネジメントは終焉(しゅうえん)を迎えなければならない。日本企業がさらにスピードを上げ、競争力のあるブランドマネジメントを行うためには、決して属人化させずに社内外で共有できる“形式知”へと変化させ、その後チームで共有化するための“暗黙知”に戻すことが必要である。

ブランディングの能力と方法

また一方で、近年取り上げられている“ブランド”という言葉の定義も曖昧になっている。昨今やたらと“ブランド”という言葉が乱用され、意味の解釈そのものが多様化している。併せて、ブランドエクイティ(ブランドが持つ資産価値)につながるブランド認知やイメージの議論は客観視しにくく、企業内組織の意識をまとめていくことに苦労されている方も多いだろう。

このようなことから、ブランドエクイティの変化として基本的な2つの問題があると考えている。それは、ブランディングの乱用と、いわゆるSTPの複雑化である。

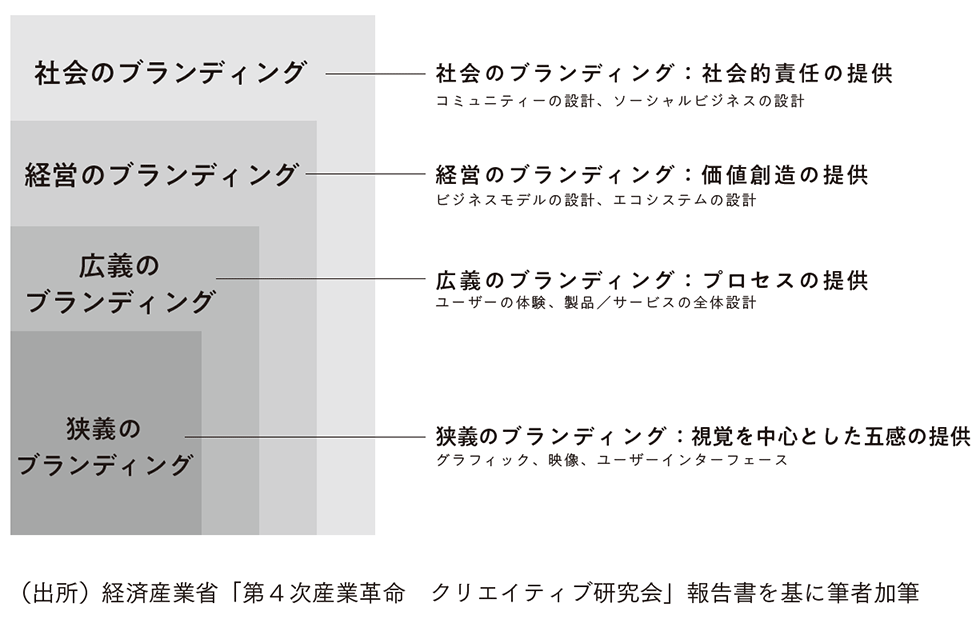

1つ目のブランディングの乱用であるが、この数年で、特にブランディングの意味合いが変化している。ブランド活動であるブランディングの意味合いを整理すると、下図のように表せる。

ブランディングの意味の変化

狭義のブランディングにはブランドアイデンティファイアであるネーミング、ロゴ、UI(ユーザーインターフェース)など視覚を中心とした要素、広義のブランディングにはUXやCXのようなユーザー体験におけるプロセスの提供がある。経営のブランディングとしては、循環型のビジネスモデル構築やイノベーション開発などの価値創造に向けた活動が求められ、社会のブランディングは、社会的責任を明確にした持続可能な活動である。

ブランディングを定義するならば、「自らのブランド価値を再発見し、それらを生活者の価値へと変換し、最終的に生活者の愛着(ロイヤルティー)を高めていく活動」と言える。図のように今後、“ブランディング”がさまざまな課題に幅広く貢献できることは明らかだ。

ただ、最も大切なことは“ブランディング”がどのような意味合いで、どの範囲を示しているものなのかを各自が理解し、企業組織の中でいま一度確認し合うことだ。なぜならこの4つの範囲のブランディングは密接に連携し合っているが、狭義のブランディングと社会のブランディングは、時間軸や評価指標が異なっているからだ。

2つ目の課題はSTPの複雑化である。そもそも生活者視点でブランドを具現化するには、市場の細分化(セグメンテーション:S)をして、ターゲットを明確(ターゲティング:T)にし、競争優位性のある立ち位置(ポジショニング:P)を設定する必要がある。しかし、社会のブランディングとなれば、もはやどこからどこまでが競合なのか、そのセグメントすら見えにくくなる。

また、それは生活者も同様である。社会のブランディングに共感する生活者と、広義のブランディングとして利便性や操作性などのUXやUIに共感する生活者は異なる意識を持っている。UXが悪くても社会活動に共感する生活者もいれば、たとえ社会貢献を感じなくても圧倒的な利便性に共感する生活者も存在するからだ。

生活者のブランドへの愛着がどこで醸成されるのかが重要なのではない。4つのブランディングを総合的に鑑みた結果、有形無形の総和によってブランド・エクイティが醸成されるというのが正しい説明だろう。そうなると、持続可能な環境配慮のブランドを強化するのか、生活者の利便性を追求するブランドなのかという相反する可能性のある価値設定を、1つのブランド内でどう折り合いを付けるのかが問われる。そのためには、その優先度が重要になってくる。

愛着を醸成し続けているブランディング活動は、常に生活者の欲求への理解を深め、半歩先に必要な価値を提供し続けている。そのためには、ブランドの“前後左右”を見つめて活動をする必要がある。ブランドの“前後左右”については、前著『Brand STORY Design』(日経BP)の中で、原風景と遅効性、深い学びの3点をブランドストーリーの礎として注目してきた。

瞬発的に上昇させたフォロワー数、コンバージョン率などの指標は、認知や好意、理解の度合いを把握するための目安にはなるものの、ブランドへの愛着を計るという観点では決定打に欠ける。つまり数値での論理だけではなく、無形価値をどのように創造、継続、検証し、最終的に形式知に変化させ、社内で共有できるかがブランドエクイティへの鍵となる。そのためにはブランドの周りに点在する時間軸や事柄を俯瞰(ふかん)することが大切である。

フレームワークを用いたブランド戦略だけでは独自性は生まれ続けない。さらに机上でつくられたブランドは生活者の気持ちを動かさない。誰もがネットで検索し、正しい情報を探し出すことができるため、生活者はいつでもブランドの真実を手に入れることが可能になってしまったからだ。狭義のブランディングによって表面的に課題を解決したとしても、真実を知る生活者から見れば本質的な価値は何も変化していないことになる。むしろ表面的な解決は、ブランドに対するネガティブなイメージを抱かせてしまう。

これからのブランドは、もはや嘘をつくことやごまかすこともできないと考えたほうがよい。それらは生活者同士だけでなくさまざまなステークホルダーによって常に厳しく監視されていると考えるべきだ。愛着はつまるところ“信頼”である。さらに、その信頼のあるブランドが誠実で幸せに満ち、ほんの少しだけユニークな豊かさがあり、未来に活力を与え続けている存在であるならば、言うことはない。

[本書第1章より抜粋]

(日経クロストレンド2021年04月01日掲載の内容を転載しています。)