2020年01月10日

ブランディングプランナーの細谷正人氏が新たな視点でブランディングデザインに切り込み、先進企業に取材する連載「C2C時代のブランディングデザイン」。前々回、前回に引き続き「Ginza Sony Park」を取り上げます。今回は解説編の後編。

かつてあったソニービルは、東京・銀座を象徴するランドマークの1つだった (C)Ginza Sony Park

インタビューの後、直接私に永野大輔ソニー企業社長からメールでご連絡をいただきました。「もしかすると、Ginza Sony Park(以下ソニーパーク)は製品やサービスであるという文脈だけでなく、人がやらないことをするというソニーのアイデンティティーにつながるキーワードとして『What if…』の考えがあるのではないかと考えています」とのことでした。

「このWhat if…とは、“もしソニーが○○をつくったら”という考え方なのです。もしソニーが音楽プレーヤーを作ったら“ウォークマン”。もしソニーがゲーム機を作ったら“プレイステーション”。もしソニーがロボットを作ったら“aibo”。そして、もしソニーが公園を造ったら“ソニーパーク”だという文脈なのです」と永野さんは言います

この永野さんのお話はとても分かりやすく、なぜソニーが銀座に公園を生み出すことができたのかを深く理解することができました。What if…という視点は、永野さんがソニーパークを語る際に言語化しているものだそうで、この考え方のコアにはソニーが長年培ってきたイノベーションと何かを見つめるその解があり、まさに顧客が期待し続けている、ソニーらしさの源泉でもあります。

ものづくりを強みとする日本企業の多くは、新規事業やイノベーションとなると今までにないものを新しくつくらなくてはいけないという固定概念に取りつかれてしまいます。永野さんの言うWhat if…という文脈で「もし△△が○○をつくったら」とピュアに考えたほうが、私たちの創造性や行動力が駆り立てられるかもしれません。

「ソニー製品を持っていなかったとしても、何年か後で振り返ってみると、幼いときにソニーパークを体験し、大切な人と待ち合わせをしたという体験が、ソニーへのロイヤルティーに結びついていくと思っています」と永野さんは言います。

通常、企業が空間づくりを行おうとすると、顧客と製品のタッチポイントを重要視するあまり、製品を体感するためのショールーム的なものに寄りがちです。結果的に直接、購買へつながる顧客体験を促す場を目的とした空間になってしまいます。

しかし、ソニーパークはそれらの類とは180度異なります。ソニー製品を売るという試みは一切行っていません。逆に“マイ・ファースト・ソニー”になるべく、ソニーパークそのものが、人生の中で最初に出合うソニーになるような製品でありたいという考え方自体が、今までのメーカー発想とは異なります。

顧客同士がつながれば、企業がそこに介在しようとするのは極めて難しい時代に突入しています。デジタル化が進むほど、リアルなブランド体験は希薄になります。だからといって顧客との強い絆を求めようとするあまり、企業側が積極的に体験を強要しようとすると、顧客から関係性を構築する前に逃げられてしまいます。

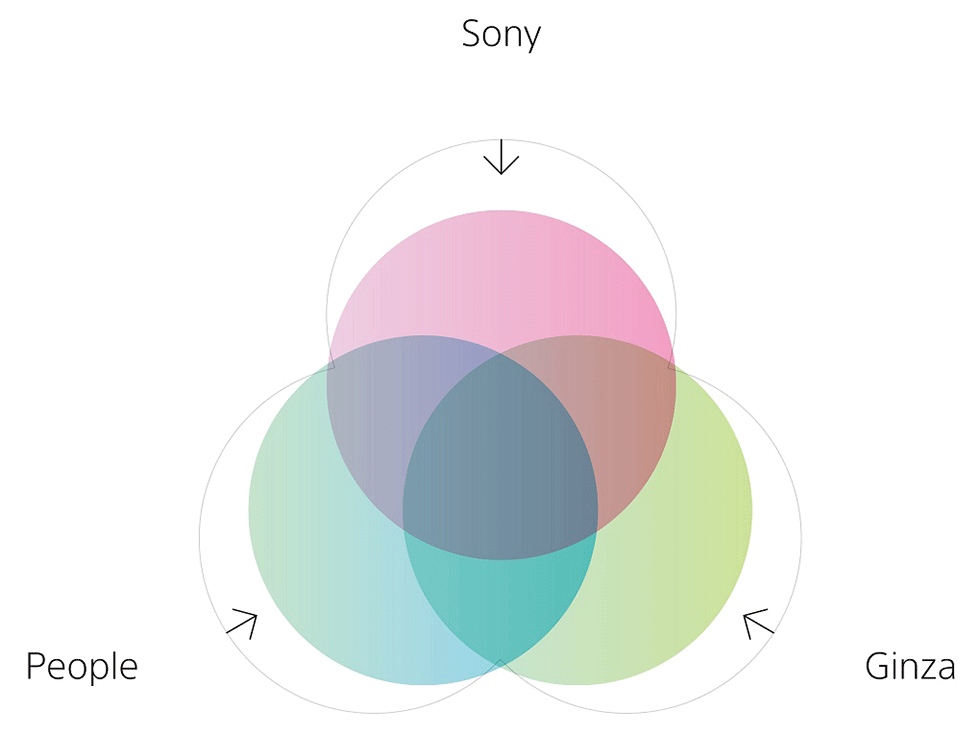

メーカー起点の能動的な立場をとるのではなく、“銀座のパーク”として人、ソニーと銀座の複数の関係性を深くつなぐソーシャルなインターフェースを目指そうとしていること自体が、これからの新しいブランディングデザインの方法論の1つになるのではないでしょうか。ここで重要なのは人と銀座、ソニーという文脈をブランド戦略に取り入れたということです。さらにソニーのすごさは、すでに66年から盛田昭夫氏や芦原義信氏によって、旧ソニービルに銀座という街の文脈を内包していたことです。

ソニービルについての考え方。ソニービルを情報発信基地として刷新すること、人々にリアルな体験を与えること、銀座をより心地よい街にすること、の3つを実現することでさらに魅力的なソニービルにしていくという (C)Ginza Sony Park

いきなりですが、皆さんはアマゾンを初めて利用した「体験」を覚えていますか? いつ? 何を、どんな目的のために使いましたか? 私は、数年前でありながら残念ながら“マイ・ファースト・アマゾン”を記憶していません。しかし、30数年前でも“マイ・ファースト・ソニー”はしっかりと記憶しています。

私の“マイ・ファースト・ソニー”は、小学校5年生のとき、いとこが誕生日プレゼントで買ってくれたピンクメタルのウォークマンでした。とてもうれしくて、部屋にいるときもイヤホンをして、カセットテープで音楽を聴いていたことを今でも覚えています。つまり、決してブランドに対する愛着や記憶は、利便性の追求の先にあるだけではないことが、このようにデジタルブランドと比較すると自分ごととして認識できます。

今、ブランディングデザインの本質的な使命は、人が持ちうるすべての創造力を働かせ、人だけが感じ取れるような記憶や愛着へとつながる、肌触りや人の要素のあるデザインを実現することです。

公園や広場のような公共性と自由度のある空間において、人はすべてを与えられた方法ではなく、その空間の余白を自らが感じ考えながら、自分なりの利用方法を見つけだします。そして、その空間は知らず知らずのうちに、都市の中で人と人がつながる唯一無二の場所へと成長していきます。

もし万が一、インターネットがこの世から無くなってしまったり、全世界が停電して電力が途絶えてしまったりしたとしても、「ソニーパークで会いましょう」という言葉だけで、この場所を誰もがイメージし、誰かと会うためにそこへ行きたいと思う場所として、人の気持ちの中で進化していくことになるでしょう。

人とソニーと銀座という3つの関係性を密接にすることで、愛着や記憶につながるリアルな肌触りや人の要素のあるインターフェースとなり、22年以降の銀座ソニーパークも、未来に向けて進化していくことが予想されます。

現在のソニーパーク。今後は新しいソニービルに生まれ変わるが、銀座の公共スペースであることは変わらない (C)Ginza Sony Park

「Ginza Sony Park」のロードマップ。公園の次は、新ソニービルとしてさらなる魅力ある空間を打ち出していく (C)Ginza Sony Park

なぜソニーが存在するのかという根源的な志として、“人がやらないことをやる”という“Why”を維持しつづけることがソニーの圧倒的な強みです。そして、その“Why”がブランドづくりのコアにあるべきだと認識し、具体的にウォークマンやaibo、プレイステーションなどの製品でまさしく表現し続けています。ソニーパークが単なる機能的なインターフェースにとどまらないのは、“人がやらないことをやる”という人の心を動かすような情緒的な志があるからです。その情緒性を生み出しているからこそ、ソニーの場合は金融や保険、カード事業でもブランドロイヤルティーを生み出していると言えます。さらにインターフェースそのものですらブランドにしてしまうことができるのがソニーなのです。

今後、個人が消費する情報はさらに増加します。すでに人はモバイル端末を使って膨大な情報に常に接触できる状態で日々の生活を送っているのが現状です。情報の消費が加速していく中で、本当に価値のある情報とは何かを考えれば、ソニーパークの新しい挑戦は合点がいきます。

それは人間の感性に響くコトやモノこそが意味のある本質的な情報となり、エングラム(記憶痕跡)となって人の記憶に残るコンテンツだからです。ソニーパークでの情報のスピードとは180度、真逆かつ非効率的な存在です。それでも、遅効的なスピード感で人間らしい温度感とともに、有益な情報が存在していることで絶対的な価値を生み出しています。永野さんの言葉をお借りすると”why”が不動であることによって、さらに加速し続ける個人間でのコミュニケーションそのものに介在できるのです。

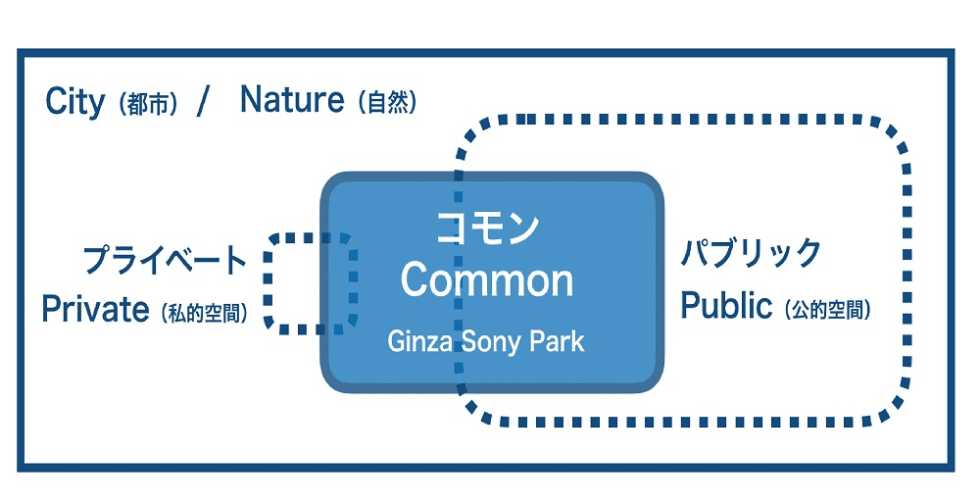

プライベートがパブリックになり、逆にパブリックがプライベートになるような空間がソニーパークにはあります。例えば、そのパブリックな空間に参加できる人が限られているときに、そこはプライベートな状態に変化します。このプライベートとパブリックの特殊で絶妙な関係をコモン(コミュニティー)と呼ぶことができます。ショールームのように、多くは製品が並ぶパブリックな空間の中に、強引にコモンを作ろうとしてしまうのが通常です。これからのブランディングデザインでは、このコモンそのものに価値が生まれます。銀座のコモンを生み出そうとしている事例がソニーパークなのです。

これからのブランド戦略で重要なのは、人が求める生き方に十分に応えている、本質的な非効率性を追い求めることができるか否かではないか、と私は考えています。まさしく銀座ソニーパークはリアルとデジタルの中間にあって、これからの人が本当によろこびを感じるコトやモノとは何かを熟知しているように思います。これからも銀座の“原っぱ”と“隅っこ”として、人が求める生き方と銀座のために、ソニーが私たちに提供し続ける自己形成空間へと進化していくことでしょう。

プライベートとパブリック、コモンの関係を図に示した。銀座という都市の中で、3つの絶妙なバランスを保とうとしているのがソニーパークだろう(バニスターの細谷正人氏作成)

(日経クロストレンド2019年12月26日掲載の内容を転載しています。)